述论民国时期的域外汉学目录编撰及其启示

摘要:20世纪上半叶,中国学术界在民族危机与学术转型双重背景下,展开了对海外汉学研究成果的目录编撰工作。民国时期中国学人编制并刊行的域外汉学目录达50种,并译有13种由域外学人编制的域外汉学目录。细览这些目录,则可知其存有编译者来自各研究领域、所编目录集中于域外的四裔学,且以日本汉学著述为多等值得关注之处。域外汉学目录编撰既受学术发展的内在需要驱动,亦承载着“与外人争胜”“学术救国”的文化主权争夺与救亡图存的时代使命。时至今日,系统性的世界中国学目录建设既是深入了解域外中国学之基础,亦是向世界展示“学术中国”的重要路径,更是让“汉学中心”回到中国、建构中国自主知识体系的重要一环。 关键词:民国时期; 域外汉学目录; 编撰 本文发表在《华东师范大学学报(哲学社会科学版)》2025年第6期#海外中国学研究 栏目

二 民国时期域外汉学目录编撰特点

三 民国时期域外汉学目录编撰兴起之动因

四 余论:域外汉学目录的当代意义

民国时期,可谓目录学发展的兴盛时期。1932年,郑振铎曾如是言道:“近来‘目录学’云云的一门学问,似甚流行。”在传统目录学特别是与国学相关的“索引运动”正处于蓬勃发展之际,编撰关于域外汉学的目录亦成为一种流行趋势。对于民国时期的目录学,学术界多有关注和研究,其或注重整体概况之梳理,或专注某一领域之目录,或感兴趣于“索引运动”之探讨,或致力民国目录学名家及名著之探研。颇为令人遗憾的是,这些论著鲜少论及民国学人有关域外汉学的目录编撰,即使偶有论及,亦一语带过或语焉不详,专门性的研究可谓付之阙如。有鉴于此,本文拟根据所爬梳的相关史料,就民国学人所编撰域外汉学目录之概况、特点和成因作一探讨,以期推进对民国目录学史及域外汉学研究的认识,并为时下“三大体系”构建提供有益启示与镜鉴。

一 民国时期域外汉学目录编撰概况

就域外汉学之文献著述编制目录,始自于20世纪20年代之后。1921—1925年,尚在美国留学的李小缘开始搜集资料编制《西人论华书目》 ,“尽量包括各国文字,以英文为主,德、法文次之,亦有俄文。本目所收范围包括古今自然科学、社会科学,旁及地理游记、风俗习惯、历史人物,举凡与中国有关之事,应有尽有,文化艺术书籍亦为重点”。1928年秋,谭卓垣在编制《中文杂志索引》 的同时,亦着手编制《西文期刊关于中国之论文索引》 ,其分著者索引与标题索引二部,收录1928年以前岭南大学图书馆馆藏106种西文期刊有关中国之论文目录。1934年11月12日,袁同礼在给王重民的信中建议他编制法国汉学书刊简目。袁同礼指出,关于东方学的书目编撰极为不易,必须首先精通拉丁文以及德语、俄语、意大利语、西班牙语等语言,因为天主教士的书信和报告大多使用这些语言撰写,“李小缘君编此书目已有十年,尚未完成,……吾人不必作重复工作也。兹有一事,在法时可编成之,即将1934及1935法国出版之东方学书籍及论文编一简目,愈完备愈好”。刘修业在袁同礼的指导和帮助下,基于英文、法文和少部分德文出版物,汇编成共1231个条目的《云南及中国西南少数民族的西文书目》 ,分为总体性描述与旅行,自然科学,交通,商业,伊斯兰教,历史、语言与文学,中国西南的部落民族,地图与图片等8个部分进行介绍,是书目可谓较完备地梳理了法国吞并安南和英国吞并缅甸后西人有关中国西南的论述。1936年,燕京大学创刊的《史学消息》 ,专设“西洋汉学论文提要”和“日本东洋学论文提要”专栏,自欧、美、日负有盛名之学术杂志中选择精撰之汉学论文,撮译其精粹,后又将该刊第1卷第1期至第7期两专栏所撮译的223条汉学论文举要汇编为《国外汉学论文提要索引分类目录(第一编)》 ,按照史学、哲学、文学、政治、经济、文化等十种类别编排为分类目录。

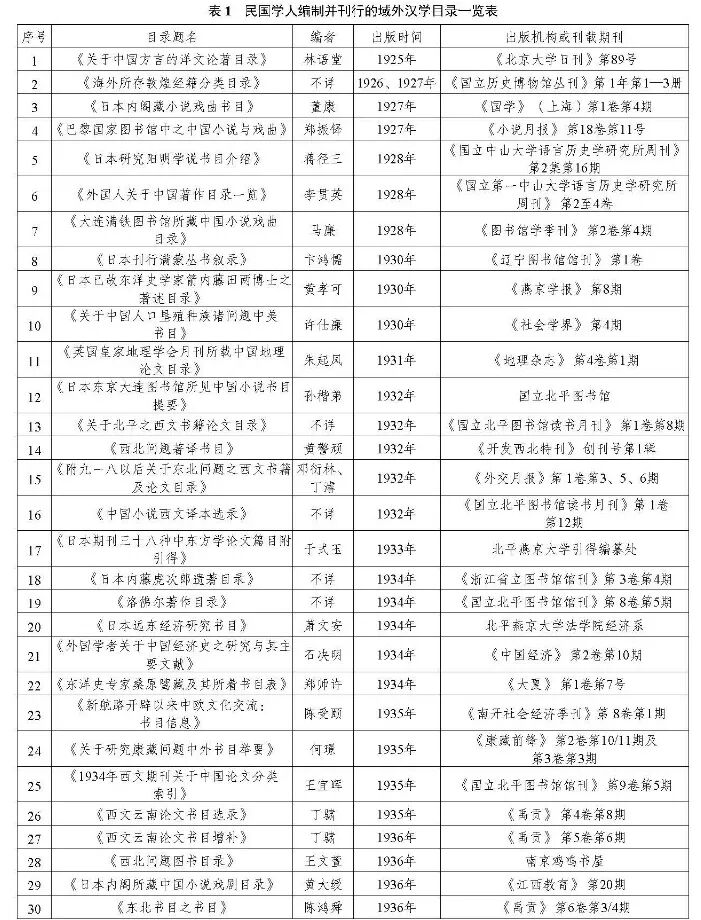

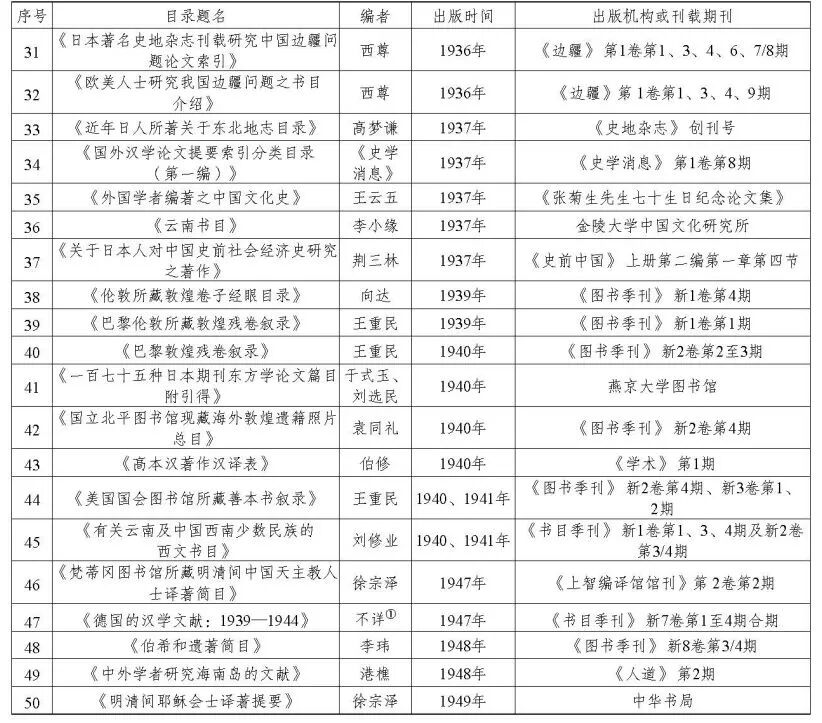

基于相关图书目录及期刊等资料的检索、收集与整理,民国时期中国学人编制并正式出版的域外汉学目录共计50种。有关这50种目录的名称、编者、出版时间、出版机构或刊载期刊情况,详见表1:

与此同时,民国学人还致力于译介域外学人编制的域外汉学目录。罗振玉之子罗福苌曾译录法人沙畹(Édouard Chavannes,1865—1918)所录敦煌石室书及伦敦陈列目录为《伦敦博物馆敦煌书目》 ,又译狩野直喜及伯希和(Paul Pelliot,1878—1945)所已编次者为《巴黎图书馆敦煌书目》 。罗振玉在为其子遗著三种所作短序中如是写道:“英法两京所藏敦煌石室书录各一卷,写经后题录一卷,亡儿福苌所辑录也。英京书录,乃得之法儒沙畹博士写寄,及临时陈列之目录,见之杂志中者,会最成之;法京目录则就日本狩野博士直喜游欧时录本,与得之伯希和博士者,参考移录;写经后题,则就所闻见,随时记录,尚未成书者也。”类似于罗福苌的译介,在民国时期并不鲜见,且译介以日本学人所编或日文刊物所刊的域外汉学著述目录为多。有关具体之情形,详见表2:

饶有意味的是,在中国执教或访学的域外汉学家亦不时刊文介绍域外汉学文献之目录。1933年,在金陵大学历史系执教的贝德士(Miner Searle Bates,1897—1978)即编有《西文东方学报论文举要》 ,由英法德三种文字论及东方学之杂志19种中攫取重要论文375篇,以学报为纲、篇名为目,并间有解题。贝氏在导言中如是介绍其旨趣:“研究中国之西方书籍,在各种目录及书店之书目类,颇易检得;散见各报中之论著,于西方《杂志论著指南》 中亦可检得,但西文东方学报中之论著,则尚无简明精选目录。近数年来杂志论文之是项目录更付阙如……本篇宗旨,在以精选目录具体指示在西文专门杂志中,中国学者可参考之关于中国之论文。”1946年,曾于1931至1937年间来华留学的卜德(Derk Bodde,1909—2003)在国立北平图书馆主办的英文期刊《书目季刊》 上刊文介绍美国的汉学著述文献,1947年又在该刊发表《最新瑞典的中国考古学研究著述》 ,详介瑞典有关中国考古学的最新著述。

这些域外汉学目录的编撰,不仅反映了民国时期中国学术界对海外汉学研究成果的关注,也体现了当时学人积极吸收外来学术资源、推动中国学术现代化的努力。域外汉学论著的整理和分类,亦为后续研究者提供了宝贵的学术资源和探索路径。

二 民国时期域外汉学目录编撰特点

细览民国时期所编制的域外汉学之目录,则可发现其中多数都不成体系,类似于资料札记者不在少数。丁骕编制的《西文云南论文书目选录》 和《西文云南论文书目增补》 ,主要是依据其开展云南地理及民族研究时的西文参考文献所编。《国学》 杂志所刊《日本内阁藏小说戏曲书目》 ,摘录自《诵芬室日记》 ,系日记主人董康于1927年1月10日观日本内阁藏书时之所记。黄大绶的《日本内阁所藏中国小说戏剧目录》 更具戏剧性。据其介绍,这一目录是他根据购买花生时店主用于包花生的旧纸稿整理而成。这些记有日本内阁所藏书目的旧纸稿,系一位游学日本并曾到日本内阁抄录藏书的张君之遗手稿。然于此之外,民国时期所编域外汉学目录还存有以下几个特点:

其一,编撰主体突破图书馆学范畴,语言学、文学、史学等多领域学者共同参与。民国时期,目录多为图书馆领域学人编制,如刘修业之《国学论文索引》 、何多源之《中文参考书指南》 、邓衍林之《中文参考书目举要》 等,莫不如是。民国时期所编制的域外汉学目录,同样有一部分出自以图书馆学为志业的学人之手。例如,《云南书目》 系金陵大学图书馆馆长李小缘所编,《日本研究阳明学说书目介绍》 由时任国立中山大学图书馆馆员的蒋径三编撰,《日本期刊三十八种中东方学论文篇目附引得》 和《一百七十五种日本期刊东方学论文篇目附引得》 系由从日本留学归国后到燕京大学图书馆担任日文部主任的于式玉编制,《梵蒂冈图书馆所藏明清间中国天主教人士译著简目》 和《明清间耶稣会士译著提要》 则是由时任徐家汇天主堂藏书楼主持人徐宗泽司铎所编。

然而,民国时期所刊行的域外汉学目录中更多是由其他研究领域的学者编撰。比如,编制《关于中国方言的洋文论著目录》 的林语堂,于1923年从德国莱比锡大学获得语言学博士学位归国后,曾致力中国音韵学研究,其于1933年出版的《语言学论丛》 即收有20世纪10年代末至30年代初所发表的22篇语言学论文;编制《巴黎国家图书馆中之中国小说与戏曲》 时,郑振铎系《小说月报》 的主编,其正专心于推动中国新文学的发展及新文学史的书写;编撰《新航路开辟以来中欧文化交流:书目信息》 的陈受颐,彼时系北京大学历史系系主任及教授,所从事的是西洋史及中欧文化交流史之研究;编制《西文云南论文书目选录》 的丁骕,其时正致力于西南民族研究;在所著《史前中国》 一书中专列《关于日本人对中国史前社会经济史研究之著作》 的荆三林,系西北大学史地系的考古学家,所致力的是中国史前史及中国古史之研究;编制《外国学者编著之中国文化史》 的王云五,则系民国时期著名的文化人和现代出版家。至于域外学人所编就的日本或欧美汉学目录之译介,基本上也是出自图书馆领域外的学人之手。这表明,海外汉学目录的编撰或翻译已经超越了图书馆学的范畴,成为了当时整个中国学术界感兴趣并普遍关注的议题。

其二,内容聚焦域外四裔学成果及流失汉籍文献,折射彼时国际汉学潮流与取法域外汉学的双重影响。检阅民国时期所编及所译域外汉学目录,主要为三类:一是域外所藏汉籍目录,如《伦敦博物馆敦煌书目》 《巴黎图书馆敦煌书目》 《日本内阁藏小说戏曲书目》 《巴黎国家图书馆中之中国小说与戏曲》 《日本东京大连图书馆所见中国小说书目提要》 《美国国会图书馆所藏善本书叙录》 《梵蒂冈图书馆所藏明清间中国天主教人士译著简目》 等;二是域外四裔之学目录,如《西文云南论文书目选录》《日本著名史地杂志刊载研究中国边疆问题论文索引》 《欧美人士研究我国边疆问题之书目介绍》 《满洲研究之文献》 《日本近代之西藏研究论文目录》 等;三是域外汉学家个人著述目录,如《日本已故东洋史学家箭内藤田两博士之著述目录》 《日本内藤虎次郎遗著目录》 《伯希和遗著简目》 等。就数量而言,域外所藏汉籍目录为15种,其中敦煌文献(8种)和中国小说戏曲(5种);域外四裔之学方面的目录,所编及所译合计为18种;域外汉学家个人著述目录7种,皆为专事四裔学的域外汉学家。

之所以主要关注域外的四裔之学及其所收藏的汉籍文献,很大程度上是因为此系域外汉学界的学术潮流。自敦煌石室遗书于20世纪初发现,敦煌之学即成国际汉学之新潮流。陈寅恪在1930年所著《陈垣〈敦煌劫余录〉序》 中如是言道:“敦煌学者,今日世界学术之新潮流也。自发见以来,二十余年间,东起日本,西迄法英,诸国学人,各就其治学范围,先后咸有所贡献。”盖因其“对于各种古学之考究皆有莫大之影响”,国内学人争相收集整理或译介域外学人所编敦煌写本目录。至于民国时期的学者为何特别关注域外四裔之学的目录,这与他们对域外汉学特点的深刻认识以及当时民国学术界的流行趋势密切相关。1933年,傅斯年在谈及伯希和之学问时曾这样评论道:“中国学人经籍之训练本精,故治纯粹中国之问题易于制胜,而谈及所谓四裔,每以无比较材料而隔膜。外国学人能使用西方的比较材料,故善谈中国之四裔,而纯粹的汉学题目,或不易捉住。”1940年,梁绳祎亦称,域外汉学“以大势言之,治史者多,穷经者少;以史言,则重边疆而轻本部”。与此同时,当时的国内学术界深受西方学术和东洋学术的影响,特别注重考古发现的证据、多种语言的对比研究以及边缘资料的应用;在历史视野方面,则专注于边疆历史以及语言学与历史学的结合。正如葛兆光所说:“对于四裔历史的重视,对于比较语言学的研究,对于社会史与文化史的偏重,对于考古发现以及其他新材料的发掘,这些本来都是现代东洋和西洋汉学的风气,到了1929年却已经成为中国历史学界的共同取向。”正因如此,民国时期的学者在编撰域外汉学目录时,主要聚焦于域外学人研究四裔之学方面的著述及其所收藏的汉文古籍,尤其是敦煌文献。

其三,日本汉学著述占据主导地位,反映近代日本东洋学对中国学术界的冲击与影响。民国学人所译13种域外汉学目录,其中10种皆译自日本汉学家所撰或日本汉学杂志所刊之文。在民国学人所编的50种域外汉学目录中,以日本汉学之著述及所藏汉籍文献为搜集和整理对象的目录则多达15种。在那些不专门收录日本汉学著述的目录里,日本汉学的著作也占据了相当大的比例。如王云五所编《外国学者编著之中国文化史》 ,收录有234种外国学者编著的中国文化史著述,其中日本汉学著述达67种之多。再如,陈鸿舜依据燕京大学图书馆编制的《东北书目之书目》 ,所收近500种书目,虽“中日西文皆有”,但80%系日文,中文和西文甚少。作者在前言中坦言,日本不仅有关中国东北的图籍之多“令人惊羡”,其“书目索引资料之完备,实在是无微不至”;令人汗颜的是,“文献既然不能增加,书目当然无法添制,所以此篇书目之中文部分,怎样尽量想法增加,也感觉困难”。

日本汉学在民国学人所编域外汉学目录中占有相当比重,主要原因在于其发展迅速。1936年,日本东京大塚史学会编制出版《东洋史论文要目》 ,其收入的论文超过14300条。面对正呈“一日千里之势”的日本汉学,时人感慨“其从事者人才之盛,出版品之精粹繁富,在在令人欣羡无已”,亦有学人称“近年日人研究吾国之著述,为数之多,至足惊人”。冯家昇认为日本汉学精密性虽尚不足与德法相比,但无论是“从事者之多”还是“方面之广”,皆远超过德法。在朱士嘉看来,取法于欧洲的日本汉学大有取代法国巴黎而成为汉学中心之势。民国学人在对日本汉学表示“惊叹称羡不置”的同时,不得不对其多加关注,这亦是编撰域外汉学目录时所以侧重于日本汉学著述的原因所在。

三 民国时期域外汉学目录编撰兴起之动因

学者编撰域外汉学目录,各自有着不同的研究兴趣,但也有共同的原因。民国时期学术界之所以兴起编撰域外汉学目录的热潮,笔者认为,其共同之原因主要包括以下三个方面:

其一,学术发展的内在需要。民初之后,正是由传统学术向现代学术转型之时代。中国学术的现代转型深受西学之影响,在某种程度上可以说是由西学所催生。彼时的中国学人,借助西学的理论与方法重构知识体系。顾颉刚曾言:“西洋的科学的治史方法真正输入,于是中国才有科学的史学可言。”即使是治中国之学,亦同样取法于西学,并以西学审视与评判,“学术界人心所趋,则不只以西方之学术思想为标准,以评判中国之学术与文化,乃进而以中国学术文化本身之研究与理解,亦应以西方之汉学家之言为标准”。20世纪20年代后的中国历史学界研究取向,即是接轨于现代东洋和西洋汉学之风气。事实上,民国时期所以兴起中外交通史与中国俗文学之研究,皆受“欧美日本汉学研究的进步”之刺激与影响。关注与了解域外汉学,成为彼时学术各界的风潮。举凡域外知名之汉学家,民国学人无不有所关注和引介。不仅如此,“西人方法之精密,可供吾人仿效,西人治汉学之成绩,可供吾人参考”,更是成为民国学界之共识。1937年,《史学消息》 即称,“即如欧美汉学家能以科学方法处理史料,其研究之精细,立论之精辟,多为国人所不及;又如日本学者之研究中国学术,其精密处虽不如西人,然取材之赅博,刻苦不苟之精神,殊足供国人所借镜”。陆侃如更是直言:论到研究汉学,欧洲人所用的研究法比我们彻底,而得风气之先,我们现在作学问,应该采取他们所用的科学方法。

源于了解和借鉴的需求,民国学人编撰的域外汉学目录受到了彼时学术界的广泛欢迎和赞誉。《国立北平图书馆月刊》 在介绍贝德士编制的《西文东方学报论文举要》 时,虽批评其收录有缺漏以及囿于学术成见而过于忽略日本汉学,但仍称“唯此一类书,实今日中国学术界所亟需”,并希望对此事素所留心的金陵贝君以及李小缘先生等“能有更精密详尽扼要之作,庶足以慰吾辈学者之饥渴耳”。正是因为编制域外汉学目录可方便于学术界快速且全面地了解域外汉学之进展。定域在介绍于式玉所编《日本期刊三十八种中东方学论文篇目附引得》 时即称,由于日本汉学中的“鸿篇巨制”多“散在各期刊中,末由汇萃为一编,吾人殊感探检之不便”,因此“是书之作,固最足应今日中国学术界之需求者也”。“学者手此一编,其能收按图索骥之效”,此亦编撰域外汉学目录的动因所在。

其二,“与外人争胜”的文化民族主义。在国势衰微之下,民国学人多将学术视为希望所在。1932年,孙楷第曾函告陈垣:“窃谓吾国今日生产落后,百业凋零,科学建设,方之异国,殆无足言;若乃一线未斩唯在学术。”不仅于此,学术还承载着民族精神乃至民族的生存。1937年,孟宪承在讲演中即言:“一个民族的精神寄托在它的文化上,一个民族的生存要靠它的学术来孕育,就是说,一个民族的生存是要建筑在它的学术上面。”正因为如此,民国学人对于研究东方的学问也瞠乎西人或日本人之后,可谓“羡妒交加”。在他们眼中,汉学这一学术领域,是先人创造并遗留下来的宝贵财富,中国学者没有理由不在其中占据主导地位。然而,事实却如郑师许所痛陈:“连自己的先民所创造或记述下来的学术遗产,都研究得不及人家,这真是顾亭林所谓‘亡天下’之痛了。”这极大刺激着民国学人的文化民族主义情绪,耻辱与焦虑弥漫于民国知识界。民族学术主体性面临着外人的挑战,在陈训慈1922年的警世之言中体现得尤为明显:“要知本国之史不修,留待外国学者,为吾所应为之事,实为人世之大羞。”阅完日人本田成之所撰《支那经学史论》 的周予同,羞愧地言道:“以具有二千多年经学研究的国度,而整理经学史料的责任竟让给别国的学者,这在我们研究学术史的人,不能不刺骨地感到惭愧了。”面对已“登堂入室”的域外汉学,周作人有着相同的感受,“到了现在研究国学的人还不得不借助于外邦的支那学,这实在是学人之耻!”稽考彼时报刊文章,“耻辱”“惭愧”随处可见。这恰似一面棱镜,折射出特定时期知识分子在传统学术现代化进程中的焦虑,这种焦虑交织着历史负重感与学术使命意识的复杂心态,构成了民国学术史上一道独特的文化景观。

伴随着耻辱感而产生的是一种“与之角胜”的心态,这成为了民国时期学者的普遍态度。早在1923年,陈垣即发出“把汉学研究中心夺回北京”的呼吁,并在不同的场合多次强调;1929年,傅斯年在给陈垣的信中写道:“斯年留旅欧洲之时,睹异国之典型,惭中土之摇落,并汉地之历史言语材料亦为西方旅行者窃之夺之,而汉学正统有在巴黎之势。是若可忍,孰不可忍?”要与西洋和日本学人争胜,在彼时的民国学人看来就不能只有“妒”,还应有“羡”,即需要承认其之所长,要在“发达我国所能,欧洲人所不能者”之外,“亦须竭力设法将欧洲人所能、我国人尚未能者亦能之”。换而言之,中国学人要实现“分异国造诣之隆”,一方面应“预流”,进入欧洲汉学和日本东洋学的研究“论域”;另一方面,则要“以欧洲人的心术为心术”,学习并取鉴于其所长。在“妒羡”中欲实现“与外人争胜”的心态,成为民国学人搜集整理域外汉学文献的动因所在。1935年,正在日本访学的陈其田在给《禹贡》 编辑部的信中即写道:“我们自己的边疆问题,还得向人家借材料,实在是可耻;但人家有材料,我们不知道借用,那更可耻。”钟敬文追思早年收集口头文艺和民俗资料的原因时亦如是言道:“当时报刊纷纷多登载这类资料固然起了逗引作用,但从我本身的内因看,主要还是那种民族自尊意识在起支撑作用。因为那些时期,自己多少知道一些外国学者已经在我们这块园地里动过犁锄。作为中国的学人怎么反而袖手旁观呢?”

其三,学术救国思潮的驱使。学术发展之于时代的背景关系最切,在某种程度上可谓是时势之需求所致。自“九一八”事变之后,伴随着民族危机的加剧,学术之风气更变,学术救国的思潮逐渐兴起。国亡家破的悲剧,促使学人在学术取向上呈现服务于现实政治的巨大转变。受国难之刺激,专事词学研究的夏承焘在1935年7月8日的日记中感愤道:“国难如此,而犹沉湎于此不急急务,良心过不去。拟舍词学而为振耻觉民文字。”彼时之学术,正可谓“凡足以削弱国家观念和民族意识的都应当避免;凡足以助长国家观念和民族意识的则应当提倡”。创办《禹贡》 ,正是源于“强邻肆虐,国亡无日,遂不期而同集于民族主义旗帜之下;又以敌人蚕食我土地,四境首当其冲,则又相率而趋于边疆史地之研究”。民国时期编译的域外研究中国边疆目录,几乎全部成书于20世纪30年代,其目的正是为了助力边疆的研究与治理。何璟这样解释编制《关于研究康藏问题中外书目举要》 之原因:“英国在最近的几十年以来对西藏问题的研究,实在比我们自己注意得多……以视我们国内贫乏的学术界,必要时想找几本纪实的参考书都不容易,现实的认识,既感不足,哪里谈得上什么治藏政策呢!”陈鸿舜解释编撰《东北书目之书目》 的旨趣时亦称,中国学者在研究东北问题时,往往依赖日本人的资料,“此乃国家之耻,亦吾等学术之耻……总结地说,人家所知恐怕比我们自知还多”。

激发国人关注与研究,从而更有效地应对边事危机,这无疑是民国时期学者编译四裔之学目录的深层次动机。当边事日亟、国势危殆之际,整理异域边疆论著之要义,不仅是补苴学术缺漏,更关乎国家的存续。李小缘编订《西人论华书目》 ,意在剖解列强经略东方之机枢。其尝言,若能“将有关书籍一一入藏,则窥测其根源,揭发其底细,我们可以加以探索”。黄警顽于《西北问题著译书目》 中阐明,其希冀开研究西北之新途,以为固边安疆的学理之基。萧桑稽考日本满蒙研究三百年史,意在“使我国人知道日本人对满蒙的征服,殆为二百年来学政两方双管齐下的工作”,并感慨称:“我们在‘九一八’ 事变后的今天,痛定思痛,对我国所谓堂堂的史学家终于禁压不住的从内心迸出二字‘惭愧’!”冯家昇在专述日人的东北古史地研究时,更是开篇即直言:“边疆之学,吾国学者向来视为偏僻而不关宏旨;不知吾人以为偏僻,不加注意,正外国学者努力最勤而收获最丰者也。顾彼等所以努力研究,无不有其政治背景……故吾人于自己之边疆问题亦徒仰赖外人,其害直有不堪胜言者矣。”

民国时期域外汉学目录编撰热潮的形成,既是学术现代化转型中知识整合的必然产物,又深植于救亡图存的时代语境。正是由于多重动因的交织,让目录编撰成为洞察近代中国学术转型与民族命运的重要窗口。这种学术自觉与家国情怀的双重动因,使其超越了单纯的文献整理范畴,为当代建构自主学术体系提供了历史经验与精神传统的双重镜鉴。

四 余论:域外汉学目录的当代意义

当民国学人对域外汉学投以关注之时,域外学人对于中国学人的汉学研究同样予以关注。以美国学界为例,赖德烈(Kenneth Scott Latourette,1884—1968)在以《过去七年的中国历史研究》 和《过去九年的中国历史研究》 为题就国际汉学界的中国历史研究作概要性介绍时,皆以相当篇幅详述中国学术界的中国史学研究之情状及其最新进展。1936年,美国中国研究所创办了旨在帮助欧美人了解中国学术的《中国研究所会报》 (China Institute Bulletin),其主要内容是自中国负有盛名之学术杂志中,精选优秀论文,提炼核心要点,供参考借鉴。1939年,加利福尼亚大学的罗伯特·克纳(Robert J. Kerner,1887—1956)出版了《亚洲东北部书目》 ,著录之书共一万四千余目,中文、日文、朝鲜文及俄文之书近万,举凡论述亚洲东北部之各科书籍,皆收录其中。值得一提的是,身在中国的域外汉学家亦积极向西方学界介绍中国学人的汉学研究。福开森(John C. Ferguson,1866—1945)即曾以《有关中国考古学的最新著述》 为题,详介罗振玉、容媛、郭沫若、容庚、商承祚、唐兰等中国学人的古学研究;卫德明(Hellmut Wilhelm,1905—1990)则按照研究主题,详列1938年以来中国所出版的845部汉学著作之题名、作者、出版机构等,并对其内容作简明扼要之评点;傅吾康(Wolfgang Franke, 1912—2007)亦以《战时中国后方的汉学研究,1937—1945》 为题,详述抗战期间中国后方的汉学研究及著述。1947年,曾遭日军拘押直至二战结束始获自由的芮沃寿( Arthur Frederick Wright,1913—1976)在《哈佛亚洲学报》 刊发《北平的汉学,1941—1945》,就日据时期北平中外汉学家发表的或未刊的汉学著述作简明扼要之介绍,目的是“希望所列这些著述能让学者了解北平汉学家的研究贡献及性质,以避免重复性研究”。

进入1949年之后,国际形势发生了深刻变化。然而,美国却并未中断对中国本土汉学的观察与研究,依旧保持着一种持续性的关注态势。1958年,费维恺(Albert Feuerwerker, 1927—2013)以《从封建主义到资本主义:中国大陆最近的历史著述》 为题详介中国大陆史学界有关资本主义萌芽问题的研究著述;1961年,费氏又专门刊文介绍中国史学界关于“五朵金花”问题的研究著述及其争论情况;该年,费氏还与哈佛大学东亚研究中心研究员郑宪(S. Cheng)合作,从1949年至1959年中国大陆出版的2032部著作中精心挑选出500部由中国学者撰写的中国历史著作,并对其进行了简要介绍和评述。美国亚洲学会则创办《亚洲研究书目》 (Bibliography of Asian Studies),收录西文(主要是英文)有关亚洲的研究专书和论文提要,每期均设东亚、中国大陆等地区专栏,并于1970年出版四卷本的《亚洲研究的累积目录,1941—1965》。此外,美国还曾系统编制有关中国研究方面的博硕论文目录。

此外,一批因政权鼎革而客居美国的民国学人亦延续编制汉学目录。1958年,袁同礼出版了历时5年完成的《西方文献中的中国:续考狄中国书目》 ,是书目收录了1921至1957年间以英、法、德文所发表的研究中国之著1.8万余种;就职于夏威夷大学图书馆的谭卓垣,则致力于编撰《西文中国学书刊目录(1901—1950)》;邓嗣禹编撰出版了《太平天国史新解》 ,详述中国学者以及日、英、法、德等学者关于太平天国起义的最新研究著述;刘广京编撰《近代中国:1898—1937年中文著作目录指南》 ,从哈佛大学燕京学社的中日图书馆藏书中选取了1898年至1937年间出版的1500部中文著作详细注明其著录信息;钱存训出版《中国:书目解题汇编》 ,其所解题条目超2500部,主要是英语、中文和日语,还有俄语、法语和德语及其他欧洲语言的文献,尤为难得的是编者搜罗了147种中文期刊和105种日文期刊,将期刊所载书目以及从系列出版物和专论中搜罗出来的书目一一收入。

与之相较,我们在域外中国研究目录的编制方面,虽亦不乏精品佳作,但令人遗憾的是缺乏持续性追踪,以至今天系统完备的域外汉学著述目录仍付之阙如。这或许是美国之所以能从国际汉学界的“荒村”蜕变成为今日之“罗马”的原因所在。众所周知,“目录之学,学中第一紧要事”。20世纪50年代,邓广铭更将“目录”视为治史的“四把钥匙”之一。借助目录,既可确定前人有无做过相同或相近的著作,又可为搜集完备的资料提供指南。费正清(John K. Fairbank,1907—1991)曾就《近代中国》 这部目录指南这样评价道:“只要我手头持有这本书,我就能随时告诉我的任何一个学生他应找的中文原始资料的有关情况,并让他知道如何去找。”即使是高度信息化的今天,目录建设依然有着其无可替代的价值。学者固然可借助数据库等快捷获取著述信息,然数据库文献检索通常采用关键词,研究者既无法了解整体研究状况,亦容易忽略关键词检索不到的相关内容。借助编制完备的目录学,则可为我们提供已知“视界”之外的“信息情报”。有学人曾就目录学价值如是诠释道:“横向看,每部文献其实都牵涉编纂者所面对的实际情境……纵向看,贯通的文献源流具有区别于断代史料的意义。”如其所言,系统化的目录编制,不仅可为我们呈现总体概貌,或者说为我们展现较为整全的知识图景,更重要的是能够为我们理解与评价文献著述提供必要的“知识情境”和“宽厚基盘”。

1943年,金毓黻无奈地言道:“今日有一奇异之现象,……世界各国学者凡欲研究东洋史、东方学术,或进而研究吾国东北史,必取日本之著作为基本教材,断然无疑。”新世纪以来,中国学人依然困扰于金氏之问:“今天的中国学术研究,即便是关于中国自身的研究,亦即在中国研究者具有独特的感性认识和语言资料方面等优势的领域,也处于需要借助西方的‘先进’和重量级专著的尴尬处境。”从金毓黻之问到黄宗智等之不解,其核心是如何夺回解释中国的话语主导权。要夺回解释中国的话语主导权,最为重要的当然是需要建构具有竞争力的自主性“中国叙事”。但是,这并不意味着视域外汉学为敝屣而弃之;恰恰相反,我们比以往任何时候都需要同其展开交流与对话。早在1935年,傅斯年即言:“此日学术之进步,甚赖国际间之合作、影响与竞胜。各学皆然,汉学亦未能除外,国人如愿此后文史学之光大,固应存战胜外国人之心,而努力赴之,亦应借镜于西方汉学之特长。”冯契亦曾满怀激情地指出:“我们正面临着世界性的百家争鸣。中西文化、中西哲学在中国土地上已开始汇合(当然仅仅是开始)。……结合得好的,便有生命力,而且可以在世界范围内独树一帜,成一家之言。”然而,无论“借镜”还是“汇合”,都需要以系统了解域外汉学为基础,而汉学目录则是系统性了解的基础之基础。由此而言,汉学目录建设乃是“汉学中心”回到中国的不二路径,因为它是“融通”异质性言说的基础!